Foire d'art alternatif de Sudbury

Pour sa sixième édition, la FAAS a eu lieu au Village sur Mackenzie, anciennement l’école primaire Saint-Louis-de-Gonzague. Du sous-sol jusqu’au deuxième étage, les artistes invité·es ont partagé les nombreux espaces qu’offre l’édifice historique afin d’explorer leur conception du territoire. Lieux intimes ou rêvés, territoire partagé, frontières fluides, immigration, relation à l’environnement et cartographie imaginaire sont autant de façon de concevoir cette question à l’intersection de l’individuel et du collectif.

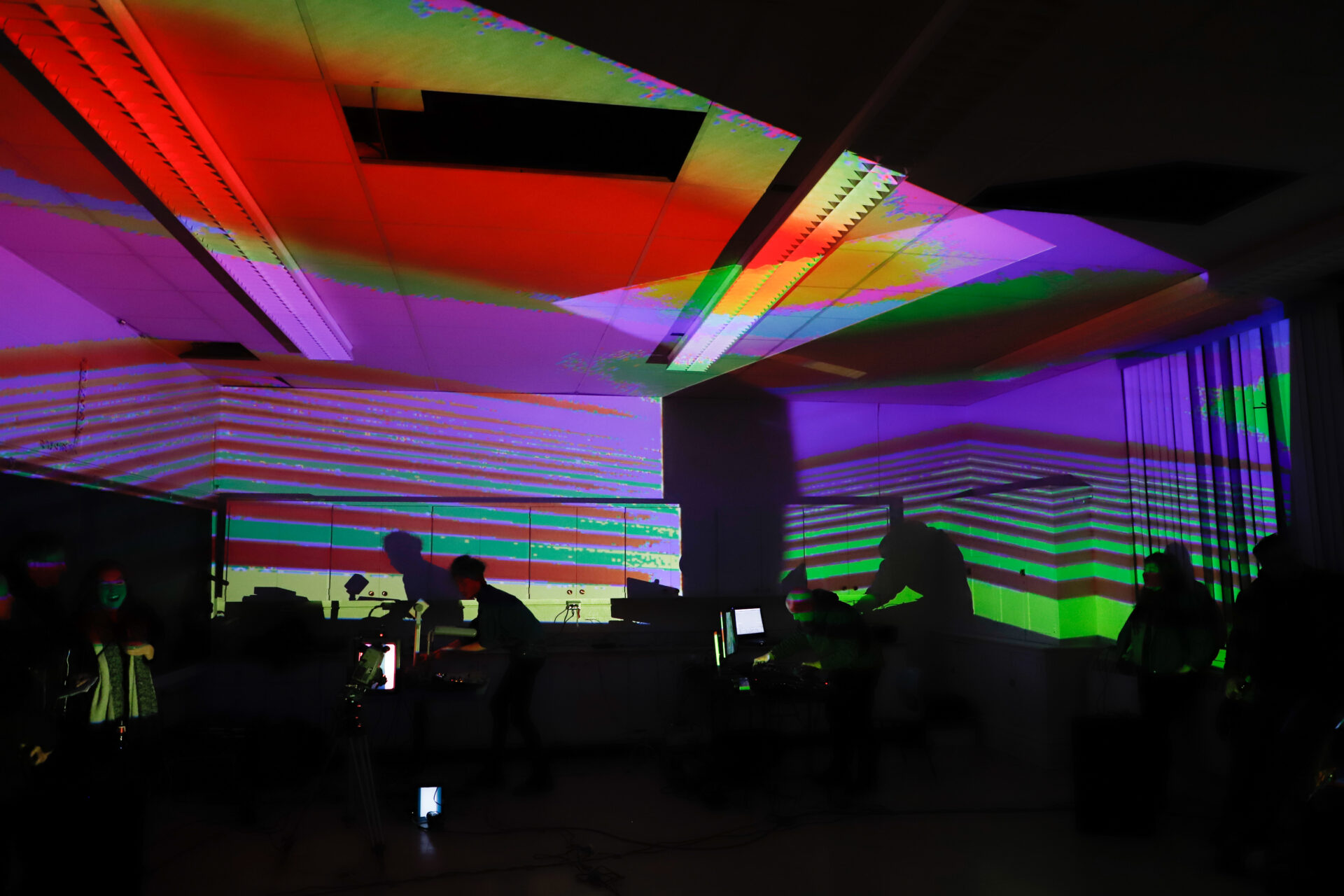

Installation, Debajehmujig, 2018.

Introduction

De retour à l’école

Danielle s’exclame à tout vent : viens nous voir, on sera à Saint-Louis-de-Gonzague, tu sais, en face de Sudbury Secondary, ça ouvre jeudi. Nous sommes fébriles. Joie enfantine de (re)découvrir un lieu vide de ses habitant·es, un espace plein de souvenirs, là, si près de nous, bien visible dans la Mackenzie et pourtant inaccessible. Un terrain de jeu ; la possibilité d’une rencontre.

Les citoyen·nes sont invité-es à venir voir ce qui n’existe pas encore. À témoigner de la minutieuse fabrication des installations, de l’idéation des performances. À intervenir, aussi : on fait leur portrait, on les interroge sur leur rapport à la ville, on lance des appels à la ronde : as-tu ça, toi… ? La FAAS incarne une double possibilité : celle pour un public de s’immerger dans la création, d’en comprendre les processus ; celle pour les artistes de travailler dans un contexte nouveau, d’expérimenter avec des paramètres inédits ; de réseauter, aussi, comme on relie les étoiles dans le ciel pour en faire des constellations, pour tracer quelque chose qui fasse sens.

La FAAS, c’est une affaire de communauté, et elle est au rendez-vous. D’abord, les élèves des écoles des environs. Devant la porte de l’ancienne école primaire, le Professeur Gustave Erronéous Morbeus les attend. Il est arrivé avec son véhicule, ses objets et une vibrante envie d’interagir avec Sudbury, ses citoyens, ses lieux. André Martel, un artiste-performeur invité par Voix Visuelle, revêt depuis quelques années l’habit rappelant l’esthétique steampunk du personnage qu’il a créé, sa porte d’entrée vers l’Autre. Il est acteur autant qu’accessoire de ses performances, se mettant à la disposition d’un public attiré par son look décalé qui évoque à la fois la période industrielle et le voyage dans l’espace. Comment est-ce que les jeunes vont réagir ? Les questions fusent des deux bords : le contact est établi. Bientôt, des adolescent·es grimpent chacun·e son tour sur le vélo double assisté d’un moteur électrique et partent se balader dans les rues du centre-ville aux côtés de l’artiste. Qui mène qui ? Qui performe, qui assiste ? Ce tête-à-tête est l’occasion de réfléchir à l’espace public et à ce qu’il représente ; l’artiste, qui réside dans l’est de la province, y porte un regard différent que celui des membres du public qui résident dans la région et qui y ont leurs habitudes. Juchés sur l’engin, l’artiste et son invité·e ne passent pas inaperçus, font sourire les automobilistes. Le temps d’une balade, une rue empruntée mille fois devient une scène pour qui accepte de s’y produire aux côtés de Martel.

L’artiste passe les jours suivants à déambuler dans le quartier, une cage d’oiseau sur la tête, une panoplie d’objets à sa disposition, et à faire vivre aux personnes qu’il rencontre une douce étrangeté. Au centre commercial comme à la bibliothèque, la question de l’interaction avec le lieu et ses usager·ères est au centre des interventions de Martel. Il s’insère dans le décor, même lorsqu’il détonne ; prend la pose ; aborde les personnes qu’il croise, répond à leurs questions. Dans cette première performance, l’art n’est plus consigné au lieu dédié. Il déborde et fait entrer l’étonnant dans la routine. Ces endroits où l’on va magasiner, où l’on a rendez-vous, où l’on bouquine deviennent les ancrages mémoriels d’une expérience inattendue. Les spectateur·rices de Martel ne sont pas venu·es à la FAAS ; la FAAS est venue à elleux, dans des lieux qu’iels ont choisis, et qui porteront désormais la trace, subjective, de la rencontre improbable qu’iels ont faite par un jour frisquet d’octobre.

Le comité de programmation de la Galerie du Nouvel-Ontario avait décidé qu’il serait question du territoire, de son partage. Plus précisément : comment accueillir de nouveaux arrivants, nouvelles arrivantes sur un territoire alors que celui-ci ne nous appartient pas ? Il faut rappeler qu’en 2018, la crise migratoire européenne fait la une des journaux depuis plusieurs années déjà, exacerbée par la guerre civile en Syrie et la riposte des nations européennes qui refoulent les réfugié·es tout en se dédouanant des morts qui s’empilent à leur porte. À cela s’ajoutent la guerre et la famine au Yémen, le génocide des Rohingyas et, en Amérique, l’érection d’un mur sur la frontière entre le Mexique et les États-Unis — entre autres. Build that wall ! pérorait Trump, comme s’il suffisait de cacher la misère d’autrui pour régler les profondes inégalités que plusieurs siècles de politique impérialiste avaient provoquées sur le continent américain.

Qui pense territoire pense aussi, forcément, environnement. 2018, c’est l’année où Greta Thunberg commence sa grève Fridays for Future devant le parlement suédois. L’état du territoire sur lequel nous nous trouvons, sa conservation, sa capacité d’accueillir et de reconduire la vie est au cœur des réflexions de la jeune militante écologiste et, avec elle, d’une génération qui fait entrer un nouveau concept dans le vocabulaire courant : l’écoanxiété. Il ne s’agit pas seulement d’être quelque part, il s’agit aussi de pouvoir y vivre, de pouvoir espérer léguer un berceau aux générations futures. Chose de moins en moins envisageable au rythme où le climat se dégrade et, avec lui, la biodiversité, le potentiel agricole des terres, l’hospitalité des berges, la fertilité des océans. Il y a de quoi en perdre le sommeil.

En juin de cette même année 2018 se sont tenues à Sudbury les audiences d’un procès historique de la Cour supérieure de justice de l’Ontario opposant les vingt-trois Premières Nations signataires des traités Robinson-Huron et Robinson-Supérieur et les gouvernements provincial et fédéral. Le procès, filmé et diffusé en direct sur les réseaux sociaux — une première —, a permis d’exposer l’iniquité des redevances accordées aux Premières Nations, dont le montant n’a pas été indexé depuis la signature des traités… en 1850. Pour une rare fois, les dessous de ces traités sont mis au jour, expliqués, analysés devant les yeux de tou·tes. Au moment où s’ouvre la FAAS, nous sommes en attente de la décision de la juge Patricia Hennessy, qui doit déterminer si, oui ou non, les gouvernements ont respecté l’esprit des engagements prévus par les traités. Nous avions espoir et peur tout à la fois ; est-ce qu’au terme du procès, l’État reconnaîtrait enfin une fraction, si infime soit-elle, des torts qu’a causés la colonisation aux peuples autochtones ? Même si la juge a tranché en faveur des Premières Nations, le gouvernement ontarien a porté le jugement en appel ; au moment d’écrire ces lignes, le processus judiciaire n’était donc pas terminé.

Revenons à la question initiale : comment accueillir des immigrant·es, réfugié·es climatiques ou politiques, en respectant un territoire qui ne nous appartient pas, sur lequel nous sommes nous-mêmes des invité·es ? L’art a le potentiel d’incarner un terrain neutre, un lieu où il est possible d’avoir une conversation. En nommant la sixième édition de la FAAS À qui ?, la GNO désirait accueillir cette conversation, ne pas ignorer ces réalités difficiles et, surtout, réaffirmer le potentiel de l’art comme vecteur de transformation du monde.

Avec trente-six artistes de partout au pays et de l’international, la FAAS 6 s’annonçait la plus grande édition jamais organisée. Il nous fallait un lieu assez vaste, à l’abri des éléments (la foire avait lieu fin octobre), qui fournisse des conditions de création appréciables pour tou·tes ces artistes. La confirmation que nous pourrions nous installer à l’école Saint-Louis-de-Gonzague tardait à venir, grugeant notre marge de manœuvre, retardant la planification de la biennale. Au même moment, le ciel nous tombait (presque littéralement) sur la tête : après plusieurs mois à regarder avec crainte le plafond de la galerie, d’où l’eau s’infiltrait, nous avons appris que le toit de l’édifice allait finalement être refait… deux mois avant la FAAS. L’équipe se retrouvait du jour au lendemain expulsée de son local, un « exil » qui allait durer six semaines et qui compliquait tout. La nécessité de nous réunir, de travailler ensemble, dans un lieu, pour organiser la foire se posait avec d’autant plus d’urgence que nous nous apprêtions à accueillir Jérôme Havre, en résidence à partir du mois d’octobre dans l’espace de la galerie en préparation pour l’exposition Intérieur. Et cette demande de subvention, dont l’échéance tombait le jour de l’ouverture de la FAAS…

Les mois qui ont précédé la FAAS ont été anxiogènes à tous les points de vue ; nous avancions vers la FAAS comme vers la ligne d’arrivée. Nous avions hâte de retrouver les artistes, de découvrir leurs œuvres, d’extérioriser ces questionnements qui nous habitaient, d’entendre leurs points de vue. L’ambition, pour cette foire comme pour toutes les autres, était de provoquer un changement de regard sur Sudbury grâce au processus de création in situ. Qu’est-ce que des artistes d’ici, d’ailleurs pourraient nous révéler sur ces lieux où l’on évolue ? Mais aussi : sommes-nous les seul·es à ne plus savoir où nous nous situons, à reconnaître nos privilèges sans parvenir à transposer cette conscience des inégalités en actions concrètes, durables ?

Nous croyions (naïvement) qu’il suffirait de réunir des artistes avec des parcours très diversifiés pour que le dialogue s’élève. Nous croyions (toujours aussi naïvement) qu’en dégageant un espace de création, tou·tes sauraient y trouver sa place ; qu’il serait aisé d’y faire entendre sa voix. Nous avions espoir que les différents points de vue soient incarnés dans les œuvres créées, mais aussi lors de la table ronde réunissant quatre artistes de différentes communautés (immigrante, franco-ontarienne, LGBTQ, autochtone), table ronde qui a été offerte en traduction simultanée français-anglais. Plusieurs ont apprécié que les activités de la foire cherchent à mettre notre relation territoire en perspective dans un contexte où il était délicat de le faire, et facile de l’ignorer. Or, comme nous l’avons appris, les paramètres que nous avons établis découlaient d’une conception blanche, colonisée de ce qu’est la création, ce qui orientait, implicitement, les résultats attendus. Lors de cette table ronde, on nous a reproché de ne pas avoir fait assez d’efforts pour impliquer les leaders et artistes autochtones locaux dans l’architecture même de la FAAS ; d’avoir imposé un cadre qui ne reconnaissait pas leur connexion profonde et sensible avec le sujet ; de ne pas avoir su mettre en lumière, au-delà des identités, la diversité des façons de faire. This is not a safe space. Avant même que s’initie cette conversation de laquelle nous attendions tant, qui nous aurait permis de confronter nos pratiques et d’élargir notre compréhension de ce que signifie accueillir, on nous avait déjà signifié que le cercle était trop étroit et qu’il en excluait certain·es. De conversation, il n’y a pas eu.

Bien sûr, la plupart des participant·es — artistes, bénévoles, publics — ont adoré leur expérience, pour toutes les bonnes raisons. De la FAAS 6 a d’ailleurs émergé plusieurs collaborations, partenariats, amitiés. La foire a aussi été le lieu de travail préparatoire d’une résidence de trois artistes franco-ontariennes — Pascaline Knight, Mariana Lafrance et Julie Lassonde — qui prenaient part au projet Manifeste, un projet multidisciplinaire visant à souligner, par les arts, l’érection prochaine de la Place des arts de Sudbury. Ces artistes ont créé un ensemble d’installations et de performances intitulé Viens, qui a été présenté à l’hiver 2019 à la GNO. Viens… comme dans accueil. Comme dans invitation, ouverture, partage d’un même espace, d’un territoire. La question de la présence au lieu était partout, en ce mois d’octobre 2018.

Sudbury et la région qui l’entoure portent différents noms en différentes langues. En anishinaabemowin, ce lieu à partir duquel j’écris s’appelle N’Swakamok, là où les routes se rencontrent. Les francophones, quant à eux, ont inventé, à partir du vocable New Ontario, le Nouvel-Ontario, lieu symbolique, voire mythique, où la culture et l’identité franco-ontariennes s’expriment. Il représente, dans l’imaginaire collectif, un territoire partagé, distinct des autres francophonies canadiennes. Un mot, et la possibilité de rêver. Je ne connais aucun·e poète du Nord de l’Ontario qui n’ait jamais écrit de poème sur la fameuse « roche noire » de Sudbury, sur la slague, sur les épinettes tordues ; il s’agit presque d’un passage obligé. Mais cinquante ans après que les artistes se soient approprié ce vocable, notamment en l’incorporant aux noms de leurs institutions, que reste-t-il de cet esprit de réappropriation à l’aune d’un mouvement mondial de décolonisation ? De ça aussi, nous aurions aimé parler. La GNO est un organisme francophone, mais l’art qu’elle présente ne s’embarrasse pas de divisions linguistiques ; aussi ses activités et sa documentation (dont la présente publication) sont-elles bilingues. Reste qu’au quotidien, c’est en français qu’elle opère. Elle n’est donc pas représentative des autres communautés linguistiques. Représentativité, représentation : il n’a jamais été question de parler au nom de. Mais malgré nos bonnes intentions, nous n’étions peut-être pas les mieux placé·es pour poser la question, théorique pour certain·es, intime et difficile pour d’autres, qui chapeautait la FAAS : À qui ?

La FAAS s’est poursuivie, malgré les tensions. C’est avec fébrilité, mais aussi un certain soulagement, que nous avons accueilli la soirée de performance du samedi soir, qui venait clore l’événement. Saint-Louis-de-Gonzague vibrait des musiques, déclarations, projections vidéo, jeux d’éclairage mis en place par les artistes. Le temps a filé, les performances se sont enchaînées jusqu’à la toute dernière, présentée par John Deneuve sur la scène de l’amphithéâtre de l’école, situé dans le sous-sol du bâtiment. Deneuve, qui vit et travaille à Marseille, a rassemblé sur scène des ballons de fête, une maison en plastique pour enfants, un drapeau des États-Unis, de grands animaux gonflables pour la piscine, un arbre de Noël et d’autres accessoires. Sur un écran au fond de la scène est projetée une vidéo où l’on voit des scènes de ménage rétro, soumise à des effets de déformation, à la manière d’un palais des glaces, et à une colorisation synthétique, psychédélique. Des spots aux couleurs changeantes balaient la scène et le public au rythme de la musique techno qui joue à plein volume et que Deneuve manipule à partir d’une console, également sur scène. L’artiste, cachée sous une perruque blonde, est partout à la fois ; elle court sur scène, s’empêtre dans les jouets, se vautre, chevauche le canard géant en plastique. Micro à la main, elle pousse des exclamations enthousiastes — ouh ! ah ! —, utilise les accessoires en caoutchouc pour produire des sons qui, comme sa voix, sont soumis à une série d’effets et de distorsion. Elle saute de scène, fend la foule, se lance à nouveau parmi les ballons, sa tenue glisse, ses vêtements prennent le bord un à un et elle continue de performer avec une énergie qui semble inépuisable.

Il y a quelque chose d’enfantin dans l’univers qui se déploie, dans le désordre des mouvements, l’excès, la surenchère de décibel ; une atmosphère joyeuse, presque jouissive, car de sa performance se dégage une impression de grande liberté. Deneuve retourne à l’enfance, travaille à rebours de la logique et de l’équilibre de l’âge adulte. Elle performe une malséance assumée lorsqu’elle tire de sa robe une queue, la laisse pendouiller entre ses jambes, lorsqu’elle enfourche les jouets gonflables avec une frénésie qui rappelle l’acte sexuel. Entre les quatre murs de la petite maison en plastique, elle est Alice sur les champignons, son corps trop grand pour ses ambitions, pour ses jouets. Le bordel est absurde ; l’artiste a du fun. Perruque, paillettes, plastique, couleurs criardes, beat techno entêtant sont autant d’éléments qui soulignent les artifices de la représentation ; même la vidéo, et les rituels de la vie conjugale qu’elle présente, affirme, par les effets de torsion de l’image, qu’il s’agit d’une réalité manipulée, chorégraphiée. Rien n’est vrai, tout éclate dans l’univers de Deneuve, et c’est pour le mieux. De son travail se dégage une réjouissante catharsis.

On n’aurait pas pu rêver d’une meilleure performance pour clore la FAAS. L’énergie est contagieuse, les spectateur·rices ont envie de faire la fête. Il ne reste qu’à danser… C’est les pieds en compote et les yeux encore habités par le sommeil que nous nous retrouvons le dimanche matin pour faire une dernière tournée des installations et procéder au démontage. Les artistes s’en vont ; l’équipe reste derrière. Il faut nettoyer, vider, rapporter les objets empruntés ici et là; remettre ce lieu prêté dans l’état où il nous a été confié.

L’école Saint-Louis-de-Gonzague a été le cœur vibrant de la GNO pendant quatre jours, mais nous la quittons avec beaucoup plus de questions que de réponses et une très grande fatigue qui nous vrille les os de bord en bord. Il faut dire qu’il fait froid, d’ailleurs il a neigé, d’une neige mouillée et lourde qui colle aux semelles. Et à l’image de cette neige, j’ai comme une lourdeur lorsque je pense à la FAAS, quelque trois ans plus tard. Malgré les bons coups, l’adrénaline, l’expérience unique que j’ai vécue, je continue de me dire que nous aurions pu faire les choses autrement ; que j’aurais dû savoir, prévoir, travailler plus fort ; que les pépins techniques, les toits qui coulent, s’ils nous rappellent que nous sommes humain·es, donc faillibles, ne doivent pas nous faire perdre de vue qu’il est toujours possible de faire mieux. This is not a safe space. Ouvrir la porte ne suffit pas ; il existe toutes sortes de raisons pour lesquelles on pourrait ne pas avoir envie d’entrer. Il faut abattre les murs. Laisser entrer la lumière. Prendre son temps. Consulter, encore et toujours, mais aussi s’investir dans les projets d’autrui pour apprendre à travailler, penser, créer différemment. Pour décoloniser nos façons de faire. Pour initier un changement de paradigme. Entre les murs de Saint-Louis-de-Gonzague, j’ai appris qu’être de bonne volonté ne suffit pas; que, sans tourner le dos à la joie, la découverte, l’émerveillement, le plaisir, il faut reconnaître ses privilèges et les prendre à rebrousse-poil, même quand c’est désagréable, même quand on se fait remettre nos errances, nos erreurs sous le nez. Qu’il n’existe pas de solution one-size-fits-all à la question du partage du territoire.

Non, je n’ai pas fini d’apprendre. Mais forte de mon expérience à la FAAS, j’ai espoir de devenir, un jour, une personne-lieu de qui tou·tes se sentent écouté·es, pour que se poursuive la conversation.

—Chloé Leduc-Bélanger, ex-agente des communications et du développement, avec la collaboration de Danielle Tremblay

Jean Ambroise Vesac & Jules Boissière, 2018.

Deanna Nebenionquit

Intersections du territoire

L’école élémentaire Saint-Louis-de-Gonzague se trouve juste en face de mon ancienne école secondaire. Pendant mes quatre années d’études secondaires, ce bâtiment en briques rouges a toujours été vacant. Avec le temps, j’ai fini par me demander comment c’était à l’intérieur et si sa vieille ossature était toujours assez forte pour y loger quelque chose qui serait digne de sa longue histoire. Mais ce bâtiment de deux étages n’a pu mieux faire que s’estomper, comme un lieu mort de plus dans le paysage du centre-ville de Sudbury. Après mes études secondaires, je n’y ai plus repensé.

Plus de dix ans plus tard, les gens de la Galerie du Nouvel-Ontario (GNO) ont vu du potentiel dans ce bâtiment. Pendant une fin de semaine en octobre 2018, l’espace délabré s’est transformé en terrain de jeu. Des artistes y ont convergé pour explorer la notion de territoire et visualiser ce que ce terme signifiait pour eux à titre de colonisateurs ou de parenté venue visiter.

Pour moi, membre de la nation Atikamkesheng Anishinabek, cette région est mon territoire très littéralement et dans tous les sens du mot, donc j’étais curieuse de voir comment d’autres personnes allaient interpréter ce thème. J’ai commencé mon parcours de la FAAS là où toute personne sensée aurait commencé : au plus profond des entrailles du bâtiment. Les artistes qui occupaient cet espace faisaient appel à une grande variété de médias – des roches trouvées, des notes autocollantes, des archives, un éclairage complexe et de la nourriture – pour illustrer ce que la notion de territoire signifie pour eux. Des lignes tracées au ruban-cache zigzaguaient au sol et j’avançais en les suivant comme en jouant à la marelle, jusqu’à atteindre un coin de la pièce qui était rempli de feuillage séché, avec un éclairage d’ambiance et un arôme invitant de thé et de cuisson. En franchissant une porte improvisée, j’ai tout de suite reconnu l’ambiance d’un espace autochtone. Debajehmujig Creation Centre, installé à Mnidoo Mnis, transforme des espaces depuis 1984. Dans cet espace-ci, les gens parlaient et riaient, rassemblés autour du thé et de la bannique. Cet espace immersif simulait la forêt, donc un lieu d’enseignement. Les sept enseignements ancestraux étaient inscrits sur des morceaux de bois suspendus aux branches d’un bouleau blanc. Quelques-uns des termes n’étaient pas les mêmes que ceux qu’on m’avait enseignés, donc nous avons discuté du fait que malgré notre commune appartenance aux peuples des Trois Feux, le territoire et la distance peuvent nous rendre distincts.

Je savais que le groupe Aboriginal Curatorial Collective (qui s’appelle maintenant Indigenous Curatorial Collective) se trouvait quelque part dans le bâtiment, donc j’ai décidé de partir à leur recherche. Dans une salle de classe élémentaire typique, j’ai trouvé des obstacles faits de fils de laine et de petits feuillets tendus d’un mur à l’autre comme une immense toile d’araignée. Une table de bureau conventionnelle se dressait au milieu de l’espace et des personnes affichant une allure sérieuse y étaient assises. Ici, l’énergie était exactement à l’opposé de ce qui se dégageait du sous-sol que je venais de visiter. Ces personnes-ci travaillaient fort à divers projets, tête baissée. Une personne faisait du perlage, une autre tapait fébrilement à son ordinateur portable, une troisième lisait. J’avais l’impression que ça serait mal vu de les déranger. En avançant entre les obstacles de laine jusqu’à la table, j’ai lu quelques-unes des notes suspendues à la toile de fil. Elles donnaient le ton de l’installation, car elles parlaient, il me semble, d’épuisement administratif teinté de frustration. Quand je me suis enfin approchée de la table, j’ai atteint une ligne de ruban-cache au sol qui représentait un mur et une affichette à l’entrée qui disait « Knock » (frappez). D’une voix forte et sur un ton brut, j’ai dit « knock-knock », puis j’ai attendu qu’on me permette d’entrer dans l’espace. Un peu de contexte : dans ce temps-là, j’avais quitté le secteur des musées et des galeries d’art depuis quelques mois, mais je reconnaissais bien la tension qui planait dans cette salle… c’était celle du surmenage du personnel administratif d’organismes artistiques. Tout en sentant resurgir en moi d’anciennes sensations de stress et d’anxiété professionnelle, j’essayais de comprendre pourquoi ce collectif avait décidé de fournir au festival une installation qui faisait voir le fonctionnement interne d’un organisme artistique. Or, dans cette période, pour l’Aboriginal Curatorial Collective, le contexte de la notion de territoire était vaste et en transition. Ce maillage d’idées emmêlées dans les notes et les rêves était en fait un projet de regroupement. L’installation qui s’inspirait de ce contexte était donc une représentation physique de la volonté de concevoir un avenir pour les commissaires autochtones, inuits et métis d’expositions artistiques, cette quête étant présentée, je crois, comme un travail ardu et stressant.

N’Swakamok (Sudbury) est une des grandes intersections du nord de l’Ontario, le point de convergence de plusieurs chemins. Par les autochtones aussi bien que les colonisateurs, il est reconnu comme un endroit où l’on s’est rassemblé pour le commerce et un lieu d’importantes négociations politiques traitant des terres. En fait, le sens du mot N’Swakamok est « carrefour ». Les multiples cours d’eau qui traversent cette région peuvent facilement mener vers le nord et le muskeg, vers le sud et les Grands Lacs, vers l’est ou vers l’ouest. Quand les colonisateurs y sont venus et que les activités minières y ont commencé, la croisée des chemins a pris un autre sens, avec l’arrivée du chemin de fer et, plus tard, des routes carrossables. Des cours d’eau, comme le ruisseau Junction, sont maintenant cachés sous l’infrastructure urbaine. De nos jours, ce sont les voies ferrées et les fameuses routes cahoteuses qui dessinent les grands tracés de la ville. L’histoire de ce territoire comme lieu d’accueil de délégations et de tenue de délibérations a été soulignée par le collectif Myths and Mirrors (Cora-Rae Silk et Laurie McGauley). Leur installation montrait les délibérations de la cour qui entendait, au moment même où avait lieu la FAAS, l’affaire des annuités versées en vertu du traité Robinson-Huron de 1850 [1]. Ce procès était remarquable, car c’était le premier procès de la Cour supérieure de justice de l’Ontario à être filmé, diffusé en direct et archivé pour consultation publique [2]. Je tiens à dire chi miigwetch à ces deux artistes d’avoir utilisé la plateforme de la FAAS 6 pour mettre de l’avant la notion de territoire comme une réalité moderne et précise, à savoir l’intersection des terres, des peuples autochtones, des colonisateurs et du gouvernement.

D’une certaine façon, le vieux bâtiment délabré qu’est l’ancienne école est à l’image du territoire sur lequel il se dresse. C’est une structure massive et impressionnante que nombre de personnes tiennent à explorer et à conserver parce qu’elles y voient de la valeur de divers points de vue. Certains y voient la valeur du bâtiment comme tel, d’autres y voient la valeur du terrain sous le bâtiment, d’autres y voient sa signification historique. D’un autre point de vue, il est irréparable : les tuyaux fuient, l’eau n’est pas potable. Mais même si son infrastructure est détériorée, l’intégrité culturelle du bâtiment survit pour ceux et celles qui en font un endroit où apprendre, enseigner et partager.

[1] Le 21 décembre 2018, la cour a décidé que la Couronne est obligée d’augmenter le montant des annuités versées aux membres de la nation anichinabé du lac Huron de manière à refléter la valeur économique que la Couronne retire de ce territoire. Depuis 1850, les agissements de la Couronne ont sérieusement subverti sa responsabilité de respecter le traité. Le territoire visé par le traité Robinson-Huron a généré d’importants revenus liés à l’exploitation des forêts, des mines et d’autres ressources. Pourtant le montant des annuités n’a pas augmenté depuis 1874.

[2] On peut visionner le procès des annuités du traité Robinson-Huron sur le site de FirstTel au https://livestream.com/firsttel

—Deanna Nebenionquit

Jérôme Havre & Laura Taler, 2018.

Jean-Michel Quirion

Re-territorialisation à la FAAS 6

Initiée en 2008 par la Galerie du Nouvel-Ontario, la Foire d’art alternatif de Sudbury occupe tous les deux ans un emplacement ponctuel dans la ville. Par leurs contraintes pratiques – et esthétiques –, ces espaces, souvent incongrus (comme un centre commercial vacant ou un stationnement), mais connus de chacun·e des résident·e·s de Sudbury, inspirent les artistes participant, qui ont le mandat de créer des œuvres in situ ou site-specific. D’une édition à une autre, les interventions installatives et performatives, sortes d’intrusions dans la ville, incitent à la destruction et à la reconstruction de ces lieux pour le moins inattendus. Durant la FAAS, d’une édition à une autre, l’espace public de Sudbury, dès lors associé à la démocratisation des échanges et de son partage entre les citoyen·ne·s, est en véritable processus de re-territorialisation.

Pour la sixième itération de la FAAS, présentée à la fin du mois d’octobre 2018, les artistes invité·e·s ont arpenté la conception polysémique du territoire et notamment la question reliée à son appropriation : À qui ? À qui de droit ? À qui le territoire ? Quel territoire ? Ce territoire virulemment usurpé – extorqué – et non cédé, cet espace pensé, organisé et dominé. La culpabilité civilisationnelle, la légitimation de l’appartenance à des groupes minoritaires ainsi que la reconnaissance du territoire ancestral sont certes d’actualité. Les pages de notre histoire, sorte de palimpseste de stigmates, décrivent l’esclavage indu, une furie exterminatrice, un effroi totalitaire quasi concentrationnaire. Cette histoire difficile, stratifiée de lésions géo-historico-politiques et sociales, c’est la nôtre, la vôtre.

Le territoire, comme Maryvonne Le Berre (1995) l’affirme, peut être défini comme la portion de la surface terrestre appropriée par un groupe social [1]. Par conséquent, le territoire résulte d’une action des humains et devient l’enjeu de pouvoirs concurrents et divergents. Il trouve sa légitimité avec les représentations cartographiques, géographiques, historiques et politiques qu’il génère. La délimitation des territoires telle que pratiquée autrefois par les Autochtones est généralement plus naturelle que celle qui découle de l’interprétation coloniale. Libby Chisholm et Molly Malone (2016) affirment que le cadre juridique qui permet aujourd’hui de définir un territoire est basé sur la reconnaissance de zones géographiques divisées par d’importantes unités politiques comme les provinces [2]. Avant la colonisation du Canada, le concept d’État-nation propre aux sciences politiques du monde occidental n’existait pas chez des Autochtones. Chaque nation avait alors sa structure politique qui variait en fonction de l’histoire culturelle de la région – et de la nation en question. Les colons ont en ce sens imposé aux communautés autochtones le concept d’État-nation et les différentes notions dominantes de territoire qui s’ensuivent [3].

Dans l’ancienne école primaire Saint-Louis-de-Gonzague de Sudbury, un édifice vacant situé au 162 rue Mackenzie, à même le territoire traditionnel de la nation Atikameksheng Anishnawbek, les artistes ont utilisé chacune des salles de classe pour y explorer certaines des ramifications de notre histoire coloniale. La trentaine de participant·e·s, convié·e·s par la GNO, des centres d’artistes autogérés ou des organismes du Canada autour de la thématique du territoire, se sont approprié l’école pour en faire un lieu de pacification, sans la moindre autorité décisionnelle. La diversité des invité·e·s présent·es a permis d’instaurer une redéfinition nécessaire de ce que doit être un espace ouvert à la réalité sociale d’aujourd’hui – et à celle d’autrefois. Cette réalité n’est cependant jamais historiquement neutre. Elle se compose de visions distinctes qui se rencontrent, s’entremêlent et s’entrechoquent. Sondant largement la conception du territoire et balisant celle-ci de manifestations, protestations et réunions artistiques suscitant – ou non – le consensus, les participant·es aspiraient à l’intégration et la conciliation de territoires pour tous·tes, résultant en une émancipation momentanée des blessures sociales – identitaires – du passé. L’immeuble était temporairement devenu une sorte de non-lieu dépourvu des repères habituels, un territoire commun sans frontière, une zone hors nations. Pour une fois, pendant la FAAS 6, la limite territoriale n’était plus.

Territoire spirituel : invocations ensevelies

Isolé dans un espace de rangement rempli de pierres et de terre recueillies à l’extérieur de l’édifice à même un chantier de construction, l’artiste d’ascendance Kainai (tribu des Blood) Terrance Houle (Calgary, Alberta), invité par la GNO, a présenté Song for Fallen Mountain (2018) de la série processuelle Ghost Days. Faisant écho aux croyances de sa nation, il y a exercé une sorte de rituel qui utilisait la résonnance statique du bâtiment en tant que matière animée et l’énergie des esprits qui y résideraient. Les sons stridents et, à la limite, troublants du thérémine dont jouait l’artiste rappelaient des lamentations, comme s’il tentait d’invoquer l’au-delà. Cette performance, en continuité avec la pratique de Houle, qui consacre souvent ses interventions dans des sites dédiés aux sacrifices, incarnait les silences en suspens de ce lieu et ravivait des réminiscences enfouies.

Territoires intérieurs : souvenirs enfouis

John Court, artiste de la performance originaire de la Grande-Bretagne et habitant maintenant Tornio (Finlande), a été convié par l’organisme FADO Performance Art Centre (Toronto, Ontario). L’artiste dyslexique, qui a délaissé l’école puisqu’il n’arrivait ni à lire ni à écrire, entretient une relation conflictuelle avec la communication et l’éducation. L’école serait donc un lieu d’aliénation du langage. La salle de classe qu’il a choisie comportait de grandes ardoises, et des pièces de celles-ci (les tablettes qui soutiennent les craies) gisaient sur le parquet usé. Pendant le travail préliminaire de la performance, Court a planifié l’exécution éprouvante – intensive et obsessive – d’une séquence de gestes répétés sur une longue durée. La performance dénonçait, sans paroles, son mal didactique et visait à traduire les conséquences d’un manque d’accessibilité à une éducation adaptée ; incompréhension du langage ayant mené à son (auto)isolation. La série d’actions consistait pour l’artiste à tourner incessamment sur lui-même avec l’une des tablettes des tableaux sur l’épaule, tout en arpentant la classe pour laisser une trace de craie sur les ardoises aux murs, préservant ainsi l’équilibre précaire de la pièce. Malgré l’agilité dans l’exécution des gestes, le performeur affichait une certaine lassitude ; attitude qui permettait un détachement face à la nécessité même de mener à terme la performance : tournoyer et garder l’équilibre, puis marquer les ardoises d’innombrables traits de craie. Le processus d’adaptation corporelle inhérent à des actions non élémentaires incite à réfléchir sur les conditions personnelles dans lesquelles peut se développer une telle capacité d’agir. Graduellement épuisé, ensuite harassé après plus de quatre heures de vacillement interminable, Court a cédé, puis quitté la salle. En utilisant pour cadre un lieu d’enseignement, il en est arrivé à contester les structures d’apprentissage d’un langage qui lui ont toujours imposé la servitude. Durant la performance, les spectateurs tentaient de s’immiscer, à leur risque, dans l’espace, provoquant une tension palpable. La salle de classe se transfigurait dès lors en un espace antithétique, à l’inverse des conventions académiques et du savoir.

La Canadienne d’origine iranienne Rah Eleh (Toronto, Ontario) a présenté, à l’invitation de la GNO, The/Da (2018), une intense proposition chorégraphique traversée par son vécu de l’immigration et de son adaptation forcée aux idéologies de la langue première du Canada : l’anglais. Cette œuvre intime de confrontation, où l’expérience privée est limitée, démontrait une pluralité de sensibilités. La chorégraphie consistait en une série de mouvements fluides qui se succédaient les uns aux autres en une improvisation contrôlée. Les déplacements coordonnés, à la fois simples et difficiles, appliqués et désarticulés, impliquaient la torsion des membres sans moment culminant. Par ses gestes, Rah Eleh dénonçait les méthodes d’alphabétisation employées envers les enfants immigrants. L’action référait aux réminiscences de son arrivée au Canada, alors qu’à l’école, on lui serrait la bouche pour qu’elle parvienne à articuler correctement le mot « the ». Pour rappeler les stigmates de cette intégration cruelle, elle s’est infligé ce geste incisif par l’inclinaison de sa mâchoire en répétant « the » et « da », faisant même perdurer la chorégraphie pour y transgresser les limitations de son corps. Dans la pratique de Eleh, le geste dansé devient engagé, et plus encore, il restitue le langage à l’action.

Dans cette réalité de la diaspora, le Canadien natif de Paris (France) Jérôme Havre (Toronto, Ontario) a érigé pour sa part des représentations architecturales et vernaculaires, tant dans l’espace galerie de la GNO que dans celui de la FAAS, en préconisant une dimension immersive. À la GNO, l’exposition Intérieur ou Comment les mots viennent quand les formes jaillissent de l’intérieur ? donnait à voir une fraction de l’univers de l’artiste, une représentation matérielle de celui-ci. Une immense structure en forme de hutte, construite en torchis – terre argileuse mélangée à de la paille –, sur laquelle Havre a ostensiblement modelé d’opulentes fioritures symétriques, se retrouvait au centre de la galerie. L’installation explorait le concept de souveraineté – territoriale et de soi – à travers cette idée bilatérale d’accueil et d’occupation. Dans le cadre de la FAAS, à l’inverse, les visiteur·euse·s étaient entièrement transposé·e·s ailleurs, dans un espace onirique. Avec son œuvre Relaxing white sound (2018), Havre a représenté des phénomènes abstraits comme les confins de l’Univers et ses insondables dimensions par un escalier filiforme s’élevant au-dessus d’une large bassine d’eau et traversant des mouvements célestes sous un soleil de nuit. L’installation conviait le public à une traversée de l’imaginaire de l’artiste en interrogeant des phénomènes inexpliqués comme les états limites de la matière.

L’artiste canadienne d’origine roumaine Laura Taler (Ottawa, Ontario), présentée par la GNO, a montré l’œuvre vidéographique Carry Tiger to the Mountain (2017) dans laquelle elle utilise les mouvements lents de son corps pour négocier avec le territoire qui l’entoure. Projetée sur un textile dans le sous-sol de l’école, la vidéo lénifiante montre Taler, sereine, qui bouge sur la berge de l’Atlantique. Les gestes méditatifs et répétitifs – à dimension spirituelle – incarnent le paysage, lui donnent chair. Les mouvements adoptent la logique du dialogue, fonctionnant selon une certaine réciprocité dans les échanges qui se précisent entre l’artiste et le territoire. Ces échanges mènent, ultimement, à la constitution d’un paysage chorégraphié par Taler.

Territoire extérieur : saisie d’un métarécit

L’image d’une calculatrice vivante définit vraisemblablement la posture de Geneviève Massé (Montréal, Québec) qui, pour la durée de la foire, s’est transformée en productrice d’une pluralité de données chiffrées. Représentée par DARE-DARE (Montréal, Québec), l’artiste a conceptualisé le territoire au moyen de codes de recensement, de logiques de la systématisation et de techniques de documentation pour ausculter Sudbury, dénombrant divers éléments qui composent le bâtiment de l’école et les rues environnantes. Massé a converti une salle de classe en un bureau de décompte pour y produire ses relevés exhaustifs et intensifs, considérant qu’elle n’avait que quelques jours pour assurer la réalisation de son projet démesuré. Par sa présence attentive sur le territoire – déambulation et observation dans différents lieux, puis médiation avec les citoyen·ne·s de manière à favoriser une collaboration adaptée au milieu de son intervention –, elle a saisi des données spatiotemporelles et les a transposées en traces écrites ou dessinées. Ce procédé empirique pour lequel une attention est accordée tant au qualitatif qu’au quantitatif a permis de dénombrer, de lister et de classifier les recensements en des métarécits cartographique et géographique. Sur les ardoises, Massé ajoutait progressivement, avec une vigilance soutenue, les preuves dessinées, tracées ou biffées de ses dénombrements.

Territoire : À qui ?

En complément du volet créatif de la foire, une table ronde autour de la notion de territoire intitulée À qui de droit ? avec Elia Eliev (Ottawa, Ontario), Jinny Yu (Ottawa, Ontario), Camille Larivée (Tiohtià:ke/Montréal, Québec) et Mariana Lafrance (Sudbury, Ontario), animée par Kai Wood Mah (Sudbury, Ontario), offrait une occasion de médiation et de réflexion attentive aux sensibilités collectives et respectives des participant·e·s et de l’auditoire. Les conversations polyphoniques qui ont suivi, qui devaient être dépourvues de méfiance ou de menace, ont néanmoins été agitées en raison de la divergence des opinions des panélistes et des auditeur·rice·s. La majorité des interventions portaient sur les structures idéologiques du pouvoir colonial qui sont encore en place aujourd’hui dans plusieurs institutions. Les discussions ont permis de prendre conscience de notre propre position sur ce territoire. Tenir parole, c’est tenir lieu.

Les œuvres présentées pendant la FAAS 6 témoignaient des liens établis par les savoir-faire et, de surcroît, les savoir-être des artistes en ce lieu et en cette foire qui invitaient à la pluralité. À qui ? À qui de droit ? À qui le territoire ? Quel territoire ? Un territoire pluriel. Re-territorialisation, quelque part, autrement, à Sudbury. Un territoire qui a sa propre trajectoire : prospection, occupation, interaction, compréhension et émancipation. Les artistes ont pris possession sans les héritages totalitaires d’un territoire (il)limité, d’une part de l’étendue de celui-ci. Un territoire inaliénable, un lieu impartial ; un espace de la pensée, sensible, indéterminé, mais réel. Les artistes ont réécrit ensemble les pages d’une histoire qui n’est plus dominante et qui promeut la liberté de s’exprimer et de manifester.

[1] Le Berre, M. (1995). « Territoires ». Dans Bailly, A., Ferras, R., et Pumain, D. (dir.). Encyclopédie de géographie, Paris, France : Economica.

[2] Malone, M. et Chisholm, L. (2016). « Territoire autochtone ». Dans L’Encyclopédie canadienne, 5 juillet 2016, Historica Canada. Repéré à : http://thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/indigenous-territory.

[3] Ibid.

—Jean-Michel Quirion

Installation, Laura Taler, 2018.

Thierry B. Gateau

À qui ? : le territoire entre fixité et mouvement

La sixième édition de la Foire d’art alternatif de Sudbury portait sur le thème du territoire ; son titre, À qui ? faisait écho au mot aki en Anishinaabemowin, signifiant terre, à la fois comme matière, le sol, que comme lieu. La porte d’entrée conceptuelle de la biennale de 2018 est celle de la propriété, de l’appartenance. Bien située dans l’espace désaffecté de l’école Saint-Louis-de-Gonzague, elle invite les artistes à s’approprier symboliquement et physiquement l’institution éducative abandonnée, un non-lieu, et à le transfigurer en espace de réflexion et d’échange sur cette question du territoire. Avec au cœur la volonté d’engager un dialogue sur les racines coloniales de l’idée même d’appropriation territoriale dans les langues occidentales modernes, À qui ? nous plonge dans une diversité d’approches, de démarches et de représentations qui ne laissent pas indifférent. Confrontés au travail réalisé par les artistes, nous avons pu voir apparaître deux grandes catégories d’interprétation : le territoire comme fixité et le territoire comme mouvement.

Le territoire comme fixité est circonscrit. Il est connu, mais se révèle sous différentes formes. C’est celui de l’isolement et de la solitude. Il est ici décliné de deux façons contrastantes. D’abord en tant que confinement et séquestration. Lieu fermé, claustration involontaire, il représente une menace pour qui s’y trouve. On y subit les pressions sociales et politiques tout comme l’emprisonnement physique et psychologique. C’est ce que nous rencontrons dans les œuvres de Ruth Belinga, Serge Olivier Fokoua, Michel Bitimbe et Rah Eleh. Mais l’enfermement est aussi une position de retrait, de mise à l’abri. C’est l’isolement dans le confort et la sécurité, à l’abri des menaces. On est ici (aquí en espagnol) pour se recueillir, vivre l’intimité du lieu, de ses objets et de ses occupants, pour se rencontrer, parce qu’on y est invité. Ainsi en est-il de la performance méditative de John Court, de celle, intimiste, de Terrance Houle et des installations participatives du collectif Debajehmujig et d’Anyse Ducharme, ou encore celle de Patrick Harrop.

Le territoire comme mouvement est changeant. Il est indéfini et se construit par l’action. Il s’appréhende selon le déplacement et le replacement. Il peut être celui de la migration, du nomadisme, mais aussi celui du voyage et de la découverte. La migration est un mouvement parfois forcé, parfois volontaire. Le nomadisme est un mode de vie. Les conditions qui poussent vers l’ailleurs sont souvent celles de l’inconfort. Les œuvres de Martin Beauregard et de Joseph Muscat illustrent cet état. Le travail de Jean-Ambroise Vesac et de Jules Boissière s’intéresse à la migration en contrée numérique. Les conditions qui poussent vers l’ailleurs sont aussi celles de l’attirance, de la curiosité, de l’envie de connaître. L’exploration exprime cette ouverture. L’observation, l’étude, l’analyse, l’apprentissage et la rencontre sont aussi le pas vers l’autre et le début de la connaissance. Le collectif Les Poulpes nous raconte un voyage. Les artistes Mathieu et Marika, Geneviève Massé, Yanie Porlier s’inspirent chacun·es à leur façon de leurs pérégrinations extra-muros dans la ville de Sudbury pour nous offrir les fruits de leurs explorations : tantôt les émotions, tantôt les choses, tantôt les fragments d’une histoire.

Confinement/menace

« Plus que d’un problème politique, le monde souffre d’un problème culturel » .

Musique d’inspiration tropicale et nouvel âge sur un bruit de fond noisy émanant de deux ventilateurs. Le vent produit agite des condoms remplis de liquide suspendus par des fils de nylon. C’est une forêt de phallus colorés.

L’artiste performe en robe de velours noir satiné, ornée de dentelle. Son visage est peint en blanc. Ruth Belinga chemine en dansant constamment dans la forêt, se butant aux arbres-condoms qui se balancent et rebondissent. Par moment, sa danse est interrompue. Avec une seringue, elle perce les condoms et en ingère le contenu laiteux. Dans la danse, les fils s’entremêlent.

Au fil de la performance, Ruth Belinga entraîne des membres du public dans sa forêt et leur fait lire de courts énoncés ayant pour but de leur faire incarner la présence d’un arbre. Une fois chaque texte déclamé, Belinga enjoint les participants à passer le texte à d’autres qui, à leur tour, joignent cette forêt métaphorique.

L’idée de l’arbre est tirée de l’imaginaire scandinave duquel s’inspire l’artiste. La forêt de condoms suspendus représente des phallus symbolisant la domination masculine. La femme, nymphe de la forêt, déambule dans son milieu, son royaume. La performeuse camerounaise touche au concept de territoire et de déforestation comme métaphore de la domination du corps de la femme, illustrée par des condoms suspendus remplis de peinture ; la femme est enfermée dans la forêt phallique.

Serge Olivier Fokoua s’installe entre les trois colonnes de soutènement au sous-sol de l’école. Il les a enrobées de papier peint en bleu. Il a disposé une palette en bois au centre de ce triangle. Un petit moteur qui vibre est posé sur la palette.

La performance commence lorsque Fokoua démarre le moteur qui retentit en un vrombissement continu. Il s’avance les yeux bandés, portant une perruque et une lampe frontale clignotante. Il tient un énorme rouleau de ruban adhésif industriel transparent. Dans un mouvement giratoire, il relie aveuglément les trois piliers avec le ruban en rasant le public qui s’est réuni autour de la structure. La performance consiste à créer des parois transparentes en tournant autour des trois piliers. Ces fenêtres enferment la lumière produite par des lampes à DEL bleues et roses qui éclairent faiblement le lieu.

Le son du ruban qui se déroule et celui du moteur ajoutent à cet effet paradoxal de cloisonnement dans la transparence. Le personnage aveugle répète son parcours, s’attache à son ruban adhésif comme au fil qui le guide. Il est dépendant de sa trajectoire circulaire. Mouvement perpétuel, cécité et transparence sont des témoignages de l’aliénation existentielle.

Enfermement dans la structure, enfermement dans le mouvement, Michel Bitimbe nous propose un enfermement dans le langage, celui du discours politique. Il propose une performance vidéo dans laquelle il répète de façon obsédante les mots « sardine » et « pain ». Au fil de la vidéo, les plans se resserrent sur l’artiste qui performe dans un décor qui pourrait être un marché camerounais. Le spectateur se rapproche, il entre dans le cadre, dans la scène, dans le paysage. Par un montage en effet de coupures et de répétitions, l’insistance est à la limite de l’hypnose.

« La sardine. Le pain. 7 ans. La sardine. Le pain. 7 ans. La sardine. Le pain. 7 ans », répète l’artiste. Sous le signe de l’humour, la vidéo critique de façon sarcastique le gouvernement de Paul Biya et du RDPC qui est en place au Cameroun depuis plus de trente-six ans. Le parti a été réélu le 7 octobre 2018, quelques semaines avant la résidence, en promettant de distribuer quotidiennement, pour toute la durée de son mandat, du pain et des sardines. C’est le discours électoral récurrent de ce gouvernement, sur la base duquel il est constamment réélu. La population camerounaise vit une crise sociale due à une pauvreté extrême généralisée et un gouvernement corrompu qui entretient une relation postcoloniale ambiguë avec la France. Malgré cela, la population, affamée, se rue littéralement sur les baguettes et les boîtes de conserve lancées dans les foules. C’est circonspect et désabusé que Michel Bitimbe dénonce le résultat des récentes élections dans son pays. Il est à noter que cette performance vidéo à distance est le résultat d’une interdiction de quitter son pays qui l’a empêché de participer en chair et en os à la FAAS.

Rah Eleh a offert une performance chorégraphique fondée sur des éléments autobiographiques de son immigration. À cinq ans, réfugiée d’Iran, elle ne peut pas prononcer correctement « the ». Elle se fait punir par ses institutrices canadiennes, les professeurs essayaient de lui faire prononcer les sons correctement en forçant, avec leurs mains, sa bouche à se mouvoir différemment. Elle se fait mettre dans le coin et elle doit faire des copies au tableau. Cette expérience traumatisante lui inspire cette performance dans un lieu tout indiqué : un local de classe dans une école primaire.

Les sons Da – Tah – The. Ce sont les trois temps de l’apprentissage, de l’intégration, de l’assimilation par la contrainte du langage. Les trois phases d’évolution de son accent dans la prononciation.

À partir d’un point central dans la salle de classe, elle se déplace et trace deux diagonales vers chaque extrémité du tableau noir sur lequel l’exercice de copie a été fait. Da – Tah – The. Le centre représente la stabilité, les institutions dominantes, la norme occidentale. Les extrémités : la marginalité, la différence, l’étranger. Au milieu de ces lignes, la chorégraphie est active, beaucoup d’agitation exprimant la tension. Le doute qui tire entre les deux points de stabilité. La transformation du Da au The passe par le Tah.

Eleh propose une exploration du langage et du mouvement. Le geste chorégraphique, comme un bras tendu, permet de connecter les marges, les abandonné·es, les opprimé·es. Le point central de sa chorégraphie symbolise l’occident dominant et normalisant. Elle exprime la tension de l’espace périphérique, étranger, avec la conformité, en cherchant la synthèse à son identité mixte de réfugiée.

La performance se fait sous un éclairage cru, dans une pièce vide, en silence. La finale fait entendre un bruit blanc qui représente les institutions. La performeuse exerce une pression sur sa bouche, celle de ses institutrices qui la forcent à transformer sa prononciation. Elle hurle « The », transfigurée.

Retrait/Sécurité

Dès le début de la résidence et jusqu’à sa performance, John Court est présent sur les lieux. Il prend le pouls, capte l’énergie. Il s’installe rapidement dans le local qui lui est attitré. Il dispose de longs bouts de bois, presque des poutres, dans un espace vide, sous une lumière crue. On est dans une atmosphère dénudée.

John Court compose avec ce qu’il y a dans le local : quatre bouts de bois, des morceaux de craie. Sa démarche : être présent. Vivre en tension avec les objets. Toujours les avoir à l’esprit. Court souhaite faire une performance à développement lent – plusieurs heures si son corps le permet –, pas un spectacle flamboyant. Une action basée sur la concentration. Pour lui, c’est le moyen de répondre à la question de la physicalité en profondeur. Il faut être dans la réalité, avec la réalité.

Durant les premiers jours de la résidence, l’artiste s’acclimate, il flâne dans les lieux et autour de son tas de bois. Il contemple les objets. Parallèlement, il est très sociable et discute régulièrement avec les artistes, les membres de l’organisation et les badauds qui traînent dans l’école. Soudain, il donne une nouvelle disposition à ses madriers. Est-ce une solution ? Une réponse ? Il jauge le problème. La veille de sa performance, il devient plus solitaire et entre dans une phase introspective.

Au moment de commencer la performance, Court a choisi ses morceaux de bois, qui sont disposés selon la relation qu’il a finalement fixée avec son environnement dans les jours précédents. Dans son action, il soulève les grands, longs morceaux de bois qu’il pose en équilibre sur son épaule. Des amas de craie jonchent le sol. Des gribouillis à la craie qu’il dessine tout au long de la performance marquent les tableaux noirs de son local.

Sous l’impression de contrainte, John Court entre dans une espèce de transe pacifiée, en unité avec le matériau, l’espace et son corps. C’est une expérience quasi mystique. Amener le corps à se confondre avec l’environnement dans une danse d’une dure sérénité. Évocation du calvaire, Court porte sa croix. Il tourne sur place, le regard fixe, en équilibre et en unité. Lorsque le déséquilibre est trop grand, les morceaux de bois tombent avec fracas sur le sol encombré d’autres madriers. On entend le bruit sourd jusqu’au sous-sol de l’école.

Houle est claustré dans son coqueron, un cagibi situé au sous-sol de l’école Saint-Louis-de-Gonzague, une petite pièce en angle dans une cage d’escalier souterraine. Quelques marches ensevelies sous des roches mènent à une porte condamnée. Son instrument, le thérémine, est déposé sur un lit de terre et branché dans un mini amplificateur avec une pédale de boucle. Cet instrument émet de longs sons tenus ; l’onde est modulée par l’interprète qui rapproche et éloigne ses mains des antennes de l’instrument, ce qui fait varier la hauteur et le volume du son.

Dans son placard, Houle est encadré. Il est un tableau vivant. Dans son confinement, il danse avec les antennes de son thérémine pour produire les longs hululements caractéristiques de cet instrument. Face à lui, une bûche nous invite à nous asseoir comme dans un isoloir. À la porte du cagibi, un fauteuil roulant antique monte la garde. Houle est en retrait. Paisible et isolé, il reçoit ses visiteurs en petits groupes, en toute intimité.

Cette approche intimiste de Houle, qui appelle au recueillement, à sortir du chemin tracé et à partager un moment, n’est pas sans rappeler l’œuvre des artistes de Debajehmujig. Ceux-ci proposent, dans le même sous-sol, un parcours caché derrière l’écran de l’artiste Laura Taler. En prenant le risque de s’aventurer derrière cet écran, le participant pénètre dans un jardin de panneaux blancs et droits avec un banc public qui invite à s’asseoir.

L’expérience immersive pourrait s’arrêter là. Le spectateur contemple le décor qui l’entoure avec un certain sentiment de familiarité, comme s’il était sur une scène représentant un espace extérieur. L’expérience de l’œuvre devient pourtant autrement participative si le spectateur s’aventure au-delà du décor.

Au fond de ce parc, on entre dans un abri temporaire, un lieu de rassemblement conçu à partir de branches décorées de petites lumières colorées et de mots qui représentent les valeurs qui sont chères aux artistes. Les artistes présents dans cet antre vous servent du thé, vous invitent à vous asseoir et à prendre le temps d’échanger. Retrait paisible et isolé, recevoir ses visiteurs en toute intimité. Prendre le temps, le public n’est plus anonyme.

L’approche du territoire d’Anyse Ducharme est, elle aussi, ancrée dans le lieu. Le bâtiment n’est pas un enfermement ou une contrainte négative, il est plutôt l’outil même de l’exploration. L’édifice est son instrument. Sa pratique d’art audio est résolument architecturale – inspirée par le bâti et générée par lui. L’esthétique de l’installation St-Louis de Zig-Zag (2018) est sans compromis, sans déguisement. Des fils, des haut-parleurs, un subwoofer, des microphones piezo, le ruban adhésif orange et des jouets pour chien. Tout est apparent et court le long des murs et des planchers, de la salle des machines jusqu’aux étages supérieurs de l’école Saint-Louis-de-Gonzague.

Des microphones de contact sont installés sur le plancher, dans les fenêtres, sur les murs, dans l’escalier, sur la chaudière au sous-sol du bâtiment. L’artiste a aussi déposé des hydrophones (micros contact insérés dans des jouets en plastique pour chien et scellés) dans les abreuvoirs. Tous ces micros sont accessibles et le public est invité à interagir en marchant, touchant, parlant, buvant. Les sons produits par ces interactions sont envoyés à l’artiste qui, littéralement, remixe l’édifice en processus de composition autogénérative.

En position réflexive, Anyse Ducharme incite son public à réexaminer sa relation avec la structure bâtie de l’école, quitte à se repositionner face à son environnement construit, au sens plus large du terme. En position réflexive, Ducharme incite le public à interagir avec la structure bâtie de l’école, quitte à se repositionner face à son environnement construit, au sens plus large du terme. On y réfléchit sur notre rapport à l’habitat. Auto-référentialité et feedback : le bâtiment se joue dans lui-même.

L’œuvre de Patrick Harrop est une boîte de lumière. Un espace restreint chargé d’éléments qui varient entre transparence et réflexion. Les micro mouvements d’un fond métallique, le flou d’une pellicule translucide sur les vitres donnant sur le corridor procurent un effet de cloisonnement. C’est une petite pièce, l’ancien secrétariat, dans laquelle nous pénétrons observons comme à l’intérieur d’un système d’éclairage complexe. Des bas de nylon colorés tendus de fil à pêche sont éclairés de lumières et de projection de couleurs. Une fenêtre ouverte fait entrer un vent qui agite la grande feuille de métal qui sert de réflecteur, provoquant un mouvement chatoyant.

L’artiste s’adapte à l’espace, l’apprivoise. Pour cette résidence, il expérimente avec la lumière réfléchie, l’utilisant pour la première fois à grande échelle. Il joue sur la surprise de la transparence des murs du local. Il ajoute des papiers diaphanes dans les fenêtres de son petit espace. Le grand réflecteur est une feuille d’aluminium sur laquelle sont projetés deux spots. Comme un miroir déformant jusqu’à l’abstraction.

L’objet central de l’installation, la structure de tissu tirée de fil à pêche, illustre le mouvement figé. Celui d’une explosion atomique ou du Big Bang. Un mouvement expansif figuré par une imbrication de couleurs foncées qui tendent vers des couleurs pâles. Évocation de mouvement, expansion des membranes. Pour Harrop, un bâtiment est rendu dynamique par la lumière qui l’habite. Le territoire est une équation entre mouvement et espace.

Migration/nomadisme

L’œuvre de Martin Beauregard, Particules migratoires (2018) est tout en contraste. Elle mêle des éléments de technologie de pointe et des éléments de nature morte. Elle consiste en une projection numérique d’animation entourée de roches, de gerbes de plantes séchées et de bois blanchi.

Beauregard déploie rapidement son installation. Dans la pièce sombre éclairée d’une pâle lumière bleutée, l’écran est immense. Devant lui, un tas de roches récoltées à l’extérieur de l’école et transportées par les bénévoles donne l’impression d’un chantier, d’un camp de travail. La transfiguration du lieu, avec les fagots de bois ou fétus de paille, et les cerceaux de bois blanchis qui pourraient être des os ou du bois de grève, nous ramène à l’état de naufrage.

La vidéo présente des personnages cahotants, au mouvement déconstruit, claudicant. Illustration de la dure marche des migrants. Le son est ambiant et l’image est créée sur un logiciel de jeu vidéo. L’animation constitue l’élément narratif, l’histoire. Beauregard oppose le récit de la migration à la fixité du décor. Dans son œuvre, l’histoire est aléatoire, mais pas générative. Elle est en partie déterminée. La nature, elle, est virtuelle. L’œuvre propose une fiction de la nature en esthétique de jeu vidéo. Pour l’artiste, le territoire est écologie. Il questionne la relation entre la nature et la migration et notre rapport à la nature comme réalité.

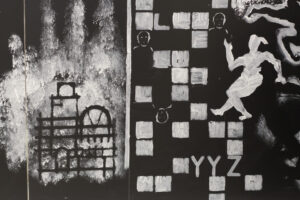

Ironiquement, celui qui a autrefois enseigné les couleurs en architecture nous offre pour la FAAS 2018 une fresque en noir et blanc essentiellement construite avec différents pochoirs. Fortement inspirée des lieux, l’œuvre est une évocation de la craie sur le tableau noir. Elle trouve tout son sens dans ce local de classe qu’il occupe pour la résidence.

Œuvre autobiographique, elle est le fruit d’une réflexion sur sa propre occupation du territoire. Particulièrement, Muscat se questionne sur sa trajectoire et sur l’anonymat de la migration : « Born on an island – Moved to Toronto – Studied in France – Travelled all over the world – Covered a lot of Territory ». Il intitulera sa fresque Terrehistoire.

« Je me sens souvent comme un homme nulle part. » Un segment attire l’attention : une rue en filigrane de l’œuvre et le sigle YYZ de l’aéroport de Toronto. L’artiste est un éternel déraciné, hors de lui. Comme un homme nulle part.

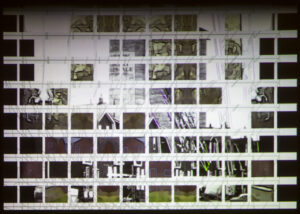

L’œuvre de Jean-Ambroise Vesac et de son acolyte Jules Boissière, intitulée Migration numérique (2018) donne d’abord l’impression que l’on est dans un laboratoire. Leur espace de résidence est composé de tables, de machines et d’ordinateurs. Durant la semaine, ils reçoivent des « patients » qui se prêtent au jeu en tant que cobaye pour leur expérimentation. Le processus est d’abord individuel, il nécessite une rencontre entre l’artiste et le participant.

Les artistes-chercheurs en création numérique s’interrogent sur le processus même qui mène à l’œuvre comme un ensemble de moments. Ils s’intéressent à l’« être ensemble numérique ». Une culture numérique sous-tend l’être ensemble, la coexistence virtuelle. Petit à petit le spectateur participe à la création, interagit avec l’œuvre et finalement devient partie prenante de celle-ci.

Vesac capte manuellement le visage du volontaire en 3D. La prise de portrait se fait à l’aide d’un scanneur portatif. Une modélisation 3D par points et par lignes est ensuite exécutée. Trois textures sont superposées, ce qui donne une série de photos du sujet qui sont alors brossées de couleurs. Le tout est imprimé et affiché au mur, créant une mosaïque composée des photos des participants. Pendant le processus, le travail est projeté sur les stores et les fenêtres du local, faisant apparaître des structures de lignes. On entre dans la forme décomposée.

Des projections de textures numériques sur les murs, des sons électroniques, des glitch, du noise, constituent l’habillage sonore.

En performance, les artistes manipulent tous les éléments formels et texturaux dans une action explosive. Sur une musique électronique répétitive et bruitiste, Vesac triture un portrait en 3D pivotant sur un mur. Une autre projection éclaire le plafond. Boissière opère des effets de feedback lumineux analogiques entre un écran et une caméra. Avec ses doigts, il manipule et produit des effets kaléidoscopiques. Au fil de la performance, les effets cumulés des deux performeurs deviennent de plus en plus saturés, stroboscopiques, intenses, dans les sons comme dans la lumière et les couleurs. La migration numérique devient un rite de passage.

Exploration/découverte/voyage

Le collectif Les Poulpes, originaire de Chicoutimi, nous invite dans leur monde d’objets hétéroclite. Les trois artistes créent des espaces, des ambiances afin de construire le contexte de l’œuvre. C’est comme une scénographie de la création.

Leur traitement du territoire est en quelque sorte une façon de revisiter leur œuvre Convoi (2015), une série de performances qui se sont tenues dans des gares lors d’une résidence de création en train à travers le Québec, les provinces maritimes et l’Ontario. Le film de ce projet est d’ailleurs diffusé dans une antichambre servant de boutique à l’entrée de leur local.

Ainsi, leur appropriation de l’espace est une espèce de parcours au long duquel on se questionne, on explore et on fait des découvertes. « L’art poulpe sera tentaculaire », dit leur manifeste. Nous pénétrons dans leur espace teinté de rose où plusieurs modules sont montés. Ces stations sont autant de sous-espaces qui accueilleront des actions tout au long de la semaine et lors de la soirée de dévoilement. Leur action est une performance en continu.

Les stations :

Un mobile d’élastiques, de mousquetons et de sifflets, des objets provenant de Convoi (2015). Élastiques et mousquetons servent d’attaches dans une relation au territoire. Les sifflets du chef de gare évoquent le départ des trains, relation de rupture avec le territoire.

Une projection de la vidéo manifeste « Poulpe pour l’art tentaculaire ».

Une liste de choses qu’il est possible de faire avec dix dollars permet de repenser la question de la valeur. Cette liste servira lors d’une action de lecture et d’improvisation sur l’identité du dix dollars. Ce moment sera suivi d’une discussion avec le public sur les façons de dépenser cette somme.

Une station porte-manteau – une espèce d’arbre à souliers rose – sera le point de départ d’une action lors de la soirée de performances. Les souliers seront détruits avec des ciseaux à bois, trempés dans la peinture rose et enfilés par les artistes.

Une station de traitement de texte alimentera une improvisation autour de l’idée de territoire ; exercice d’écriture lors duquel les Poulpes créent, en Word et à six mains, une liste de verbes qui est projetée en temps réel.

À une autre station, le copier-coller et autres techniques sont utilisés pour générer les textes lus et improvisés à trois voix dans des microphones sur pied.

Des photos et des objets poulpes ornent les murs, les tablettes et les cadres de fenêtres. Des bandes de papier crêpe roses sont tendues comme des tentacules. Elles rappellent les attaches que l’on peut voir dans la vidéo manifeste. Le réseau expansif de l’art poulpe est tissé.C’est à une véritable immersion en univers poulpe à laquelle le spectateur est convié.

En entrant dans le local réservé à Mathieu et Marika, les visiteurs sont invités à répondre à un questionnaire. On leur présente une carte de la ville de Sudbury sur laquelle ils doivent situer géographiquement une série de neuf émotions.

L’œuvre proposée en est une d’exploration du territoire. Une « cartographie sensible ». Des cartes sont affichées sur le tableau noir et classées par émotion. Des citations sont dispersées sur les murs. Les cartes des participants sont épinglées sur un babillard.

Durant la semaine, les artistes collectent et compilent les données recueillies grâce aux questionnaires. Le duo compile une trentaine de cartes. L’analyse des résultats de cette enquête prend la forme d’une carte unique synthétisant la recherche.

Mathieu et Marika proposent un essai sur la mémoire affective, sur l’histoire et la perception de la temporalité. Pour eux, une carte est une interprétation affective du territoire. Chaque carte est un témoignage humain ; en isolant un paramètre (les émotions), elle devient une couche de sensibilité.

Cette « cartographie sensible » permet d’identifier les émotions dans la ville, de rendre visibles les trajets, d’explorer les émotions vécues et les déplacements des visiteurs dans leur environnement urbain.

Geneviève Massé présente I count (2018) ; ce projet fait suite à iCode (2013-2017), qui s’intéressait à la dématérialisation et par lequel elle cherchait à représenter un espace numérique en espace physique par la production concrète d’images codées. Elle avait alors codé une image tous les jours, représentant l’espace qu’occupe le code binaire lorsque transposé sur un support matériel, par exemple une feuille de papier. Pour son mémoire de maîtrise, elle avait aussi créé, à partir de captures d’écrans aléatoires, iSleep (2015), une application pour enregistrer son sommeil. Avec I count, c’est un changement radical du rapport à la matérialité qui motive l’artiste. La pratique de la codeuse se déplace vers l’analogique.

Pour revenir à la réalité non virtuelle et sortir de son périple numérique, l’artiste compte des éléments, touche la matière, des objets. Sa réflexion touche la dimension humaine de la statistique, le droit à l’erreur. Elle fait un recensement minutieux d’éléments à plusieurs endroits de la ville, une façon de découvrir et comptabiliser le territoire. Elle documente et se prend à penser à la relation subjective que nous entretenons avec nos différents systèmes de classement.

L’artiste fait de la tenue de livres et elle a travaillé dans une bibliothèque. Compter fait partie de sa vie. Elle y voit un aspect méditatif. La compteuse est concentrée et calme, mais par son choix esthétique, elle cherche à repousser les limites de l’acte de compter.

Elle a choisi pour espace un ancien local de cours de mathématiques. Le tableau noir, les vieux ordinateurs, les classeurs donnent l’impression d’un bureau de comptable.

La forme de l’œuvre est la somme de toutes ses quêtes et ses décomptes : des feuilles avec des chiffres, différents types de dénombrement, sont affichées sur des tableaux et classées par journée de recherche, de même que plusieurs dessins et graphiques, un décompte en traits de craies, des trains comptés sous forme de wagons de papiers déroulés représentant les trains en mouvement. Elle a même compté le tas de roches. Elle vit les chiffres.

Yanie Porlier conçoit sa résidence de la FAAS comme un moment privilégié d’expérimentations et de tests. Elle sera aussi en exercice d’exploration. Elle veut se laisser aller à la ville, errer de visites historiques en lieux contemporains.

Au jour un de la résidence, elle part en quête d’images. Elle collectionne photographies et vidéos de lieux inspirants dans la ville de Sudbury. Elle est particulièrement séduite par les mines environnantes. Elle poursuit et enregistre les sons ancrés dans ces lieux. Sa démarche est en quelque sorte le résultat d’une équation entre images, sons et histoire. La dimension historique est au cœur de sa démarche. Elle intègre aussi des images d’archive, des photos de gens qui confrontent le présent et le passé. Le fictif et le réel.

Sur l’écran, un projecteur diffuse une mosaïque de petits carrés – des vignettes. Un détecteur de mouvement permet aux spectateurs de faire changer les carreaux de la mosaïque, amenant une dimension interactive à l’œuvre.

Pour cette artiste engagée, l’art et le spectateur sont liés dans l’action sociale, et plus particulièrement dans la relation historique que joue la technologie dans cette action. L’œuvre de Porlier met en lumière la parole qui clarifie l’image.

Conclusion

C’est entre fixité et mouvement que la relation au territoire s’est exprimée durant cette édition de la FAAS. Le territoire de la stabilité, le lieu que l’on aime, que l’on connait et qui nous rassure s’oppose à celui de l’enfermement, du confinement. Le territoire en mouvement est celui de la migration, du déplacement. Il est construit par la décision de quitter un lieu ou d’en rejoindre un autre, avec les contraintes de déracinement que cela implique. C’est également celui de la rencontre.

Cette dualité du territoire interroge aussi ceux qui restent et ceux qui reçoivent ou subissent la visite. De ce point de vue, l’école St-Louis-de-Gonzagues a été le territoire de débats et d’apprentissages en mettant directement la question de la relation coloniale au cœur de son actualité. À qui ? a été une résidence de création porteuse d’une profondeur réflexive et contribue toujours à entretenir une conversation importante dans la communauté artistique de Sudbury et du nord de l’Ontario, aux confluences francophones, autochtones et anglophones.

À l’heure ou le rapport au déplacement rime avec confinement et règles sanitaires, la question du partage des lieux et des expériences sensibles revêt un sens particulier. La notion de territoire est renégociée et vécue de façon radicalement différente, souvent virtuellement. Parions que cette rencontre humaine sera renouvelée dans toute son intensité lors de la prochaine édition de la FAAS.

—Thierry B. Gateau

Les auteur·ices

Chloé Leduc-Bélanger (Chloé LaDuchesse) est une autrice qui a publié dans plusieurs revues et collectifs. Féministe éprise de mots, de musique, de boxe, elle réside à Sudbury, en Ontario. Elle est l’autrice de Furies, recueil de poésie paru chez Mémoire d’encrier en 2017 qui a été finaliste au prix Trillium, et de Exosquelette.

Deanna Nebenionquit est une commissaire Anichinabée d’Atikameksheng Anishnawbek, anciennement connu comme la Première Nation de Whitefish Lake. Deanna est diplômée du programme d’études muséologiques appliquées du Collège Algonquin à Ottawa (2012) et du Programme de formation en pratiques muséales destiné aux Autochtones RBC du Musée canadien de l’histoire à Gatineau (2013). De 2014 à 2018, elle a été commissaire pour des expositions d’œuvres d’art et elle a géré la collection permanente de l’Art Gallery of Sudbury / Galerie d’art de Sudbury. Depuis juillet 2018, elle travaille au Service des bibliothèques de l’Ontario–Nord à titre conseillère au développement des capacités.

Jean-Michel Quirion est directeur du centre d’artistes AXENÉO7 situé à Gatineau. Titulaire d’une maîtrise en muséologie de l’Université du Québec en Outaouais (UQO), il est actuellement candidat au doctorat en muséologie à cette même université. En tant qu’auteur, il contribue régulièrement à des revues spécialisées comme Ciel variable, ESPACE art actuel, esse art + opinions, Inter art actuel ainsi que Vie des arts. Ses projets de commissariat récents ont été montrés à la Galerie UQO (2018) et au centre d’exposition L’Imagier (2020) à Gatineau et à la Galerie Laroche/Joncas (2019) à Montréal. Entre 2021 et 2023, il organisera des expositions à AXENÉO7, à la Carleton University Art Gallery (CUAG) à Ottawa et à la Galerie d’art Desjardins (GAD) à Drummondville. Quirion s’investit également depuis 2016 au sein du groupe de recherche et réflexion CIÉCO : Collections et impératif évènementiel/The Convulsive Collections.

Thierry B. Gateau est professeur au département de Management de l’ESG-UQAM. Ses travaux de recherche tournent autour de la créativité et des changements organisationnels et sociaux dans une perspective humaine et critique.